合作製作過程編

【はじめに】

「見てもらう」作品から、「来場者の方が没入体験できる」作品へ。そんな思いで回転寿司の合作はできました。

部員で協力して制作した回転寿司には、レーン、お寿司、皿、席に置いてある備品など至る所にさまざまなこだわりがあります!

制作秘話も合わせてお届けします♪

【製作過程】

それぞれ作りたいものによってチームが分かれていました。チーム分けは以下の通り。

ここからは、それぞれのチームがどんなものを作ったのか一つ一つ紹介します。

①回転レーン

ここでは、回転レーンの主担当をしていたヤスタジャンに登場してもらいます!

Q.具体的にどのような部分を設計、制作していましたか?

A.下の動画のような回転ずしのレーンを作りました。レーンの大きさは横幅270㎝×奥行150㎝という巨大なものでした。このレーンを動かすための機構も作りました。

Q.そもそも、どうやってレーンを動かしているのですか?

A.本物の回転ずしと同じ寸法・見た目になるように作る必要があったので、それをもとにレーンの動かし方を考えました。レゴ®の電車のパーツやジェットコースターのパーツを使うことも検討しましたが、本物の回転ずしに似せるために、キャタピラを使って寿司の皿がのる部分を押すことにしました。

キャタピラは、4隅に配置した8つのレゴ®のモーターで動かしました。モーターをそのままキャタピラにつなげると爆速回転ずしになってしまうので、減速機をモーターとキャタピラの間にはさみました。

Q.キャタピラを使って寿司の皿がのる部分を押すとはどういうことですか?

A.キャタピラに取り付けた、画像のL字のパーツの隙間と寿司の皿がのる部分に取り付けた棒状のパーツをかみ合わせました。そうすると、キャタピラが動くと寿司の皿がのる部分も前へ進んでいきます。

Q.レーンを作る上で、難しかったところとその対処法を教えてください。

A.難しかったところは、①レーンが大きくて動かしにくいこと と、②レーンを角で曲がらせること です。

①に対しては、モーターを増やし、パワーを大きくすることで対処しようとしました。しかし、パワーを大きくしても、「ガガガガ!」という音が出てキャタピラとホイールが外れてしまいました。その原因は、8つのモーターが回るスピードが違うからでした。試行錯誤しましたが、結局当日もガガガガ! という音とともにキャタピラが外れてしまいました。

②に対しては、寿司の皿をのせる部分どうしを連結しない構造にすると、なんかうまくいきました。

②注文システム/ワニ新幹線/注文品お届けレーン

・注文システム

今回の回転ずしには、お客さんの没入感を高めるため注文システムを搭載していました。

お客さんの座る席に注文するための機械(レゴ純正のEV3)を備えており、その機械で注文すると、寿司職人の手元にある機械に無線で注文内容が届きます。寿司職人が寿司をワニ新幹線にのせると、新幹線が動き出して注文した寿司を席まで届けるというシステムです。

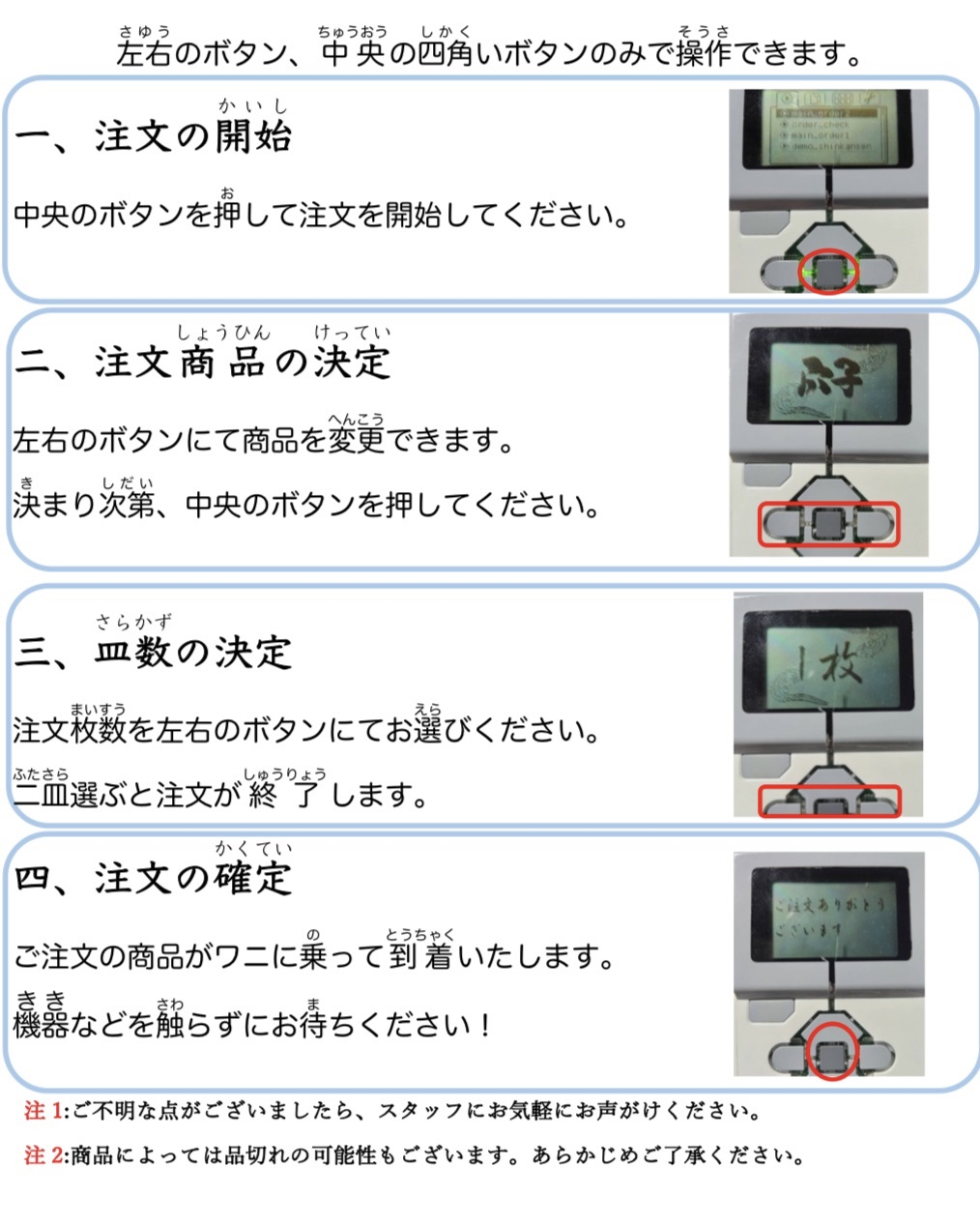

<↑注文方法を説明する紙(レーロー作成)>

ここでは、注文システムのプログラミング部分を開発したレーローにインタビューをします!

Q.どうやってプログラミングでレゴを動かすのですか?

A.EV3というレゴ®純正のプログラミングキットを使います。

パソコンで作ったプログラミングをインテリジェントブロックという「脳」にあたるものにダウンロードさせることでレゴ®のモーターを動かしたり、センサーで色を読み取ったりできます。また、インテリジェントブロック同士はBluetoothで接続ができ、通信することができます。(この通信により、お客さんの注文内容が寿司職人に伝えられます)

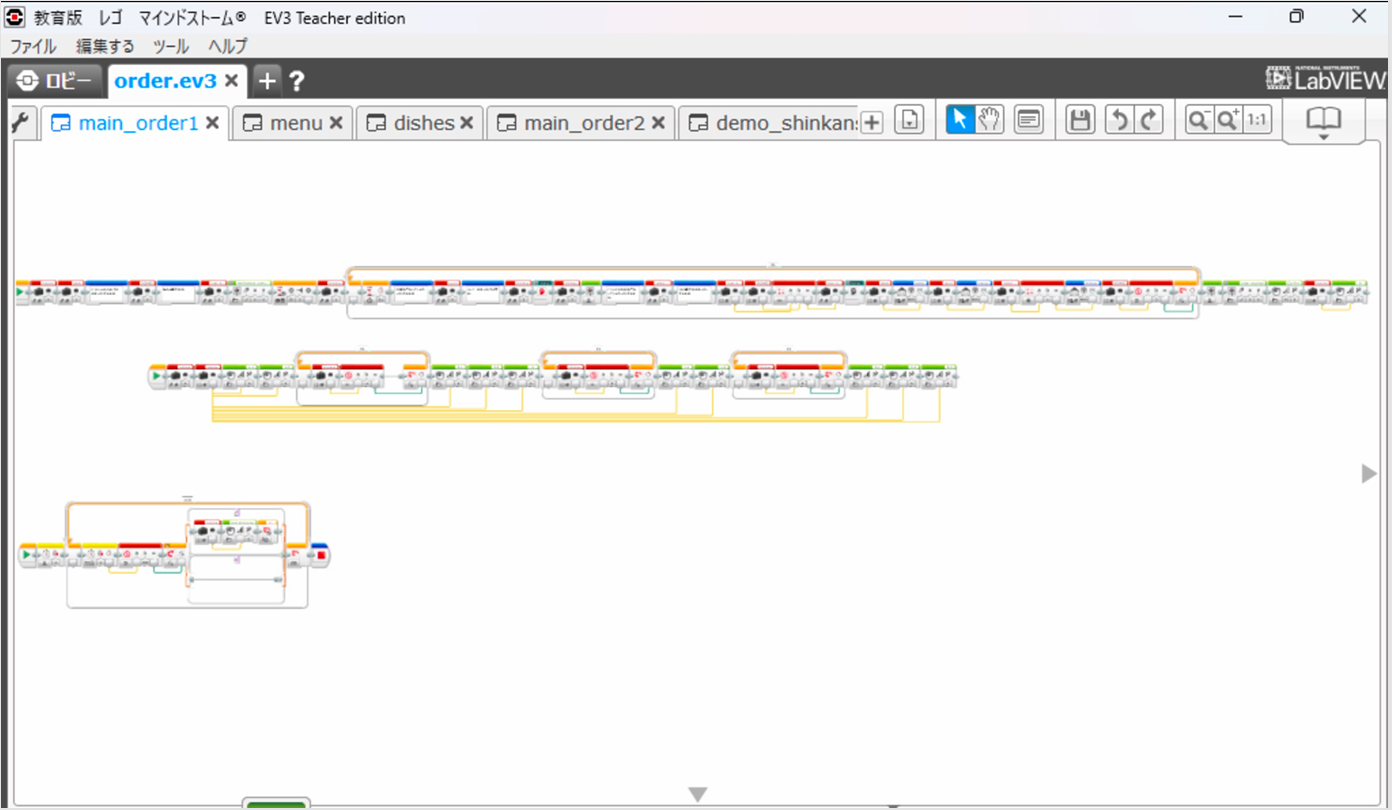

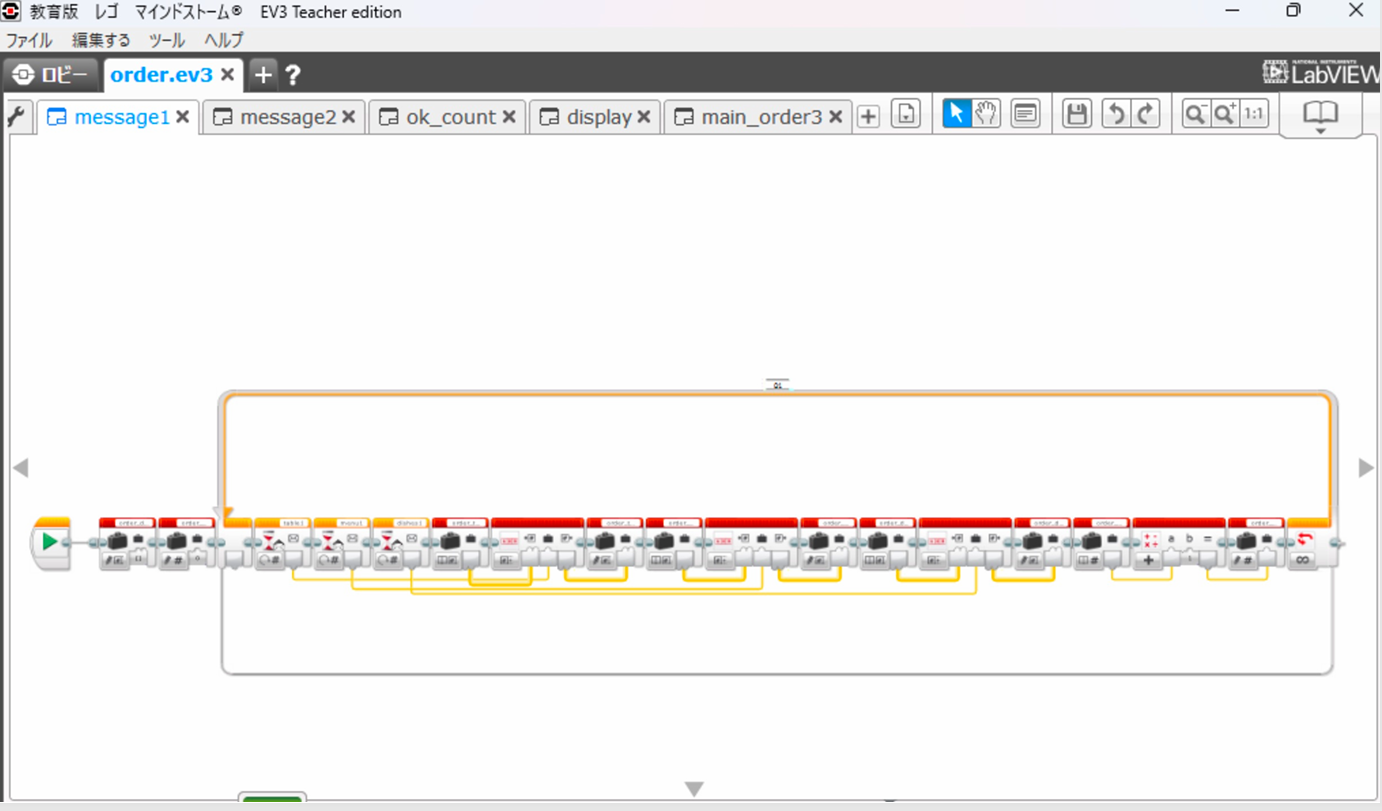

Q.どんなプログラムを作ったのですか?

A.今回の合作では、お客さん⽤プログラム(以下A)と板前⽤プログラム(以下B)という2 つのプログラムを組みました。

Aは、お客さんの手元にある機械で寿司を注文するためのプログラムです。 Bは、レーンの中心にいる寿司職人の手元にある機械にお客さんが注文した寿司の種類と枚数を伝達、寿司職人が注文を処理したか管理するためのプログラムです。

<プログラムの一部抜粋>

Q.大変だったことは何ですか?

A.全体で約2週間かかりましたが、Aは2⽇で終わったものの、Bにはかなり時間を取られました。

まずAに関して。とにかく多くの⼈が使いやすいように構想から考えました。EV3は⽇本語が表⽰できないため、じゃあ全て画像(およびイラスト)で案内しようと決めました。結果的に分かりやすいものになって良かったと思います。

<↑EV3に表示させるイラストのラフ>

※EV3の設定言語は英語であるため、普通は動画前半のように「maguro」のようにしか表記できないが、自分で画像を作り、それをEV3に読み込ませることで自在な表現が可能になる。

さて、Bがとても難所でした。まずEV3は⽂字の⼤きさが3段階でしか調整できないため 画⾯消去をうまく使いながら表⽰させる必要があります。 ⽂字の⼤きさに合わせて出す位置(座標)を計算し、それぞれ右揃えになるようにしました。

最初は11⽫頼まれた時点でプログラムを⼀度終了することにしていました。しかし、そのようにしていると板前の⽅の負担が増えてしまう上に、プログラムが中断している時に⼊った注⽂が反映されない。 ということでページを追加(配列を使⽤)すれば良いのではということを閃き、EV3のボタンでページ切り替えができるようにしました。 (この際も更新を受けたら配列に追加されます) それに加えて、Bはチェックマークのようなものがあれば板前側がどこまで注⽂を送ったか分かりやすいと思ったので導⼊しました。

ただ、このページには多少苦戦し、Bluetoothでお客さんが送ったものの反映されない、チェックマークが表⽰されないなどあったものの結果としてある程度機能したと感じています。 (これらよりも⼀番苦戦したのはプログラムの書きやすさです。ここまで⼤きいプログラムを書いたことがない+エラーが出ないためどこが間違っているのか不明+プログラムが⻑くソフトが重すぎて保存できないまま落ちることに苦労しました。完成はできましたが。)

・注文品お届けレーン/ワニ新幹線

注文品お届けレーン

注文した寿司を背中にのせて席まで運んでくれるワニ新幹線が通るレーンです。

寿司が回っているレーンの上に柱を立て、注文品お届けレーンを取り付けました。

<↑注文品お届けレーンを取り付けている途中>

ワニ新幹線

寿司職人の相棒。背中に寿司皿が2枚乗ります。「脳」はEV3です。

おしり付近にタッチセンサー(EV3のセンサーの一つ。押したり離したりすることで何らかの動作をさせられる)がついていて、これを押すと、ワニ新幹線が発車します。

あごの下にカラーセンサー(EV3のセンサーの一つ。色を読み取ることができる)が取り付けられていて、お客さんの席を識別することができます。

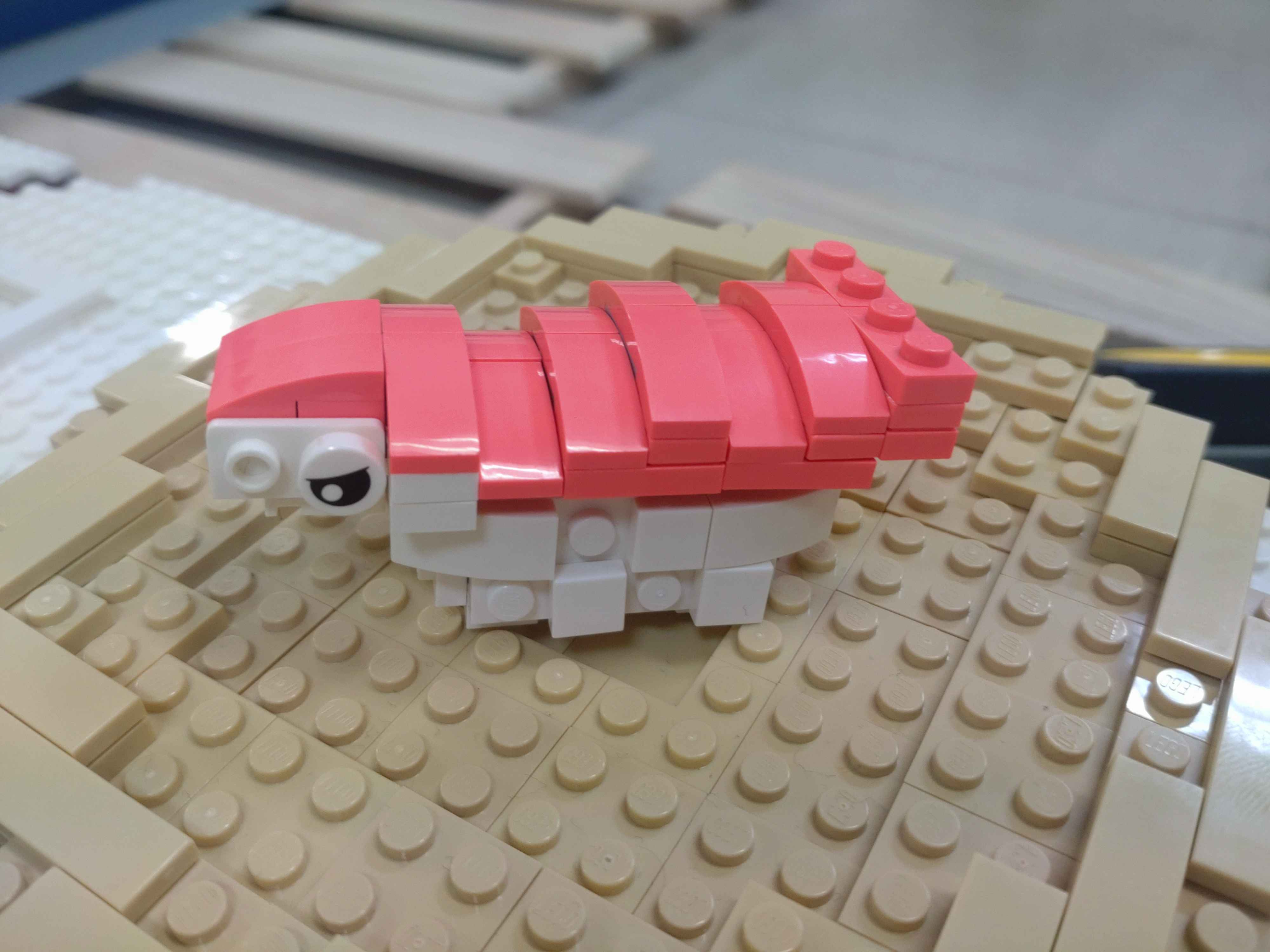

③お寿司&皿

寿司

寿司は、ネタとシャリが簡単に分割できる構造になっています!

この構造のおかげで、寿司職人は注文が入るとすぐに寿司を握ることができます。

<↑量産されたシャリ>

また、マグロのような超人気メニューは大量に作る必要がありましたが、赤のパーツが不足したため、部室に大量にあった車のボンネット部分のパーツが使われました。

実は、看板/メニュー班がいろんな種類の寿司のドット絵風看板を作りまくったため、寿司班はそのネタを全部作らなければならないというプレッシャーにさらされていました(笑)

勢いとノリでつくられた変わり種のネタもご紹介。

<ブロックはずし>

<ヒメアルマジロ>

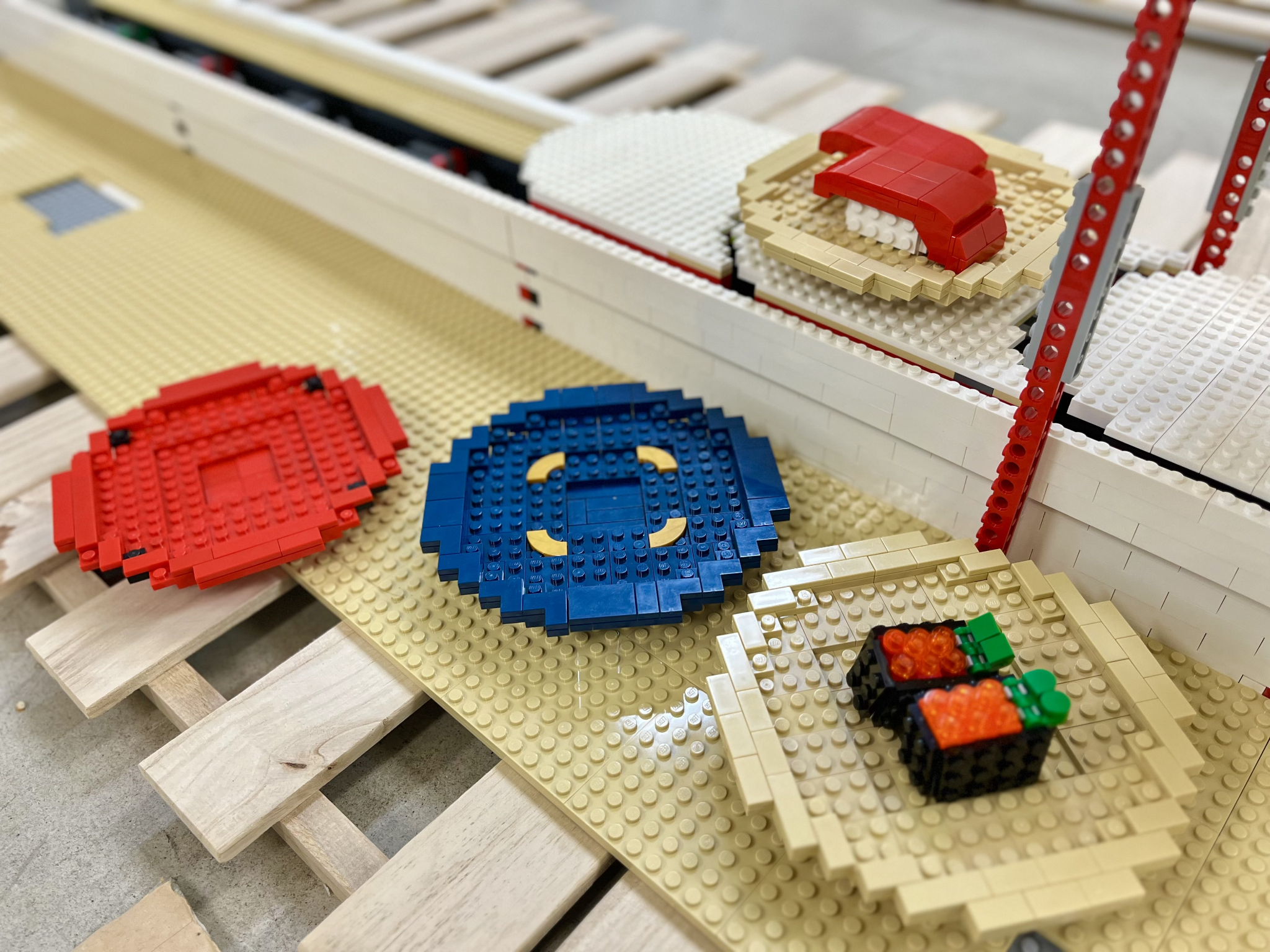

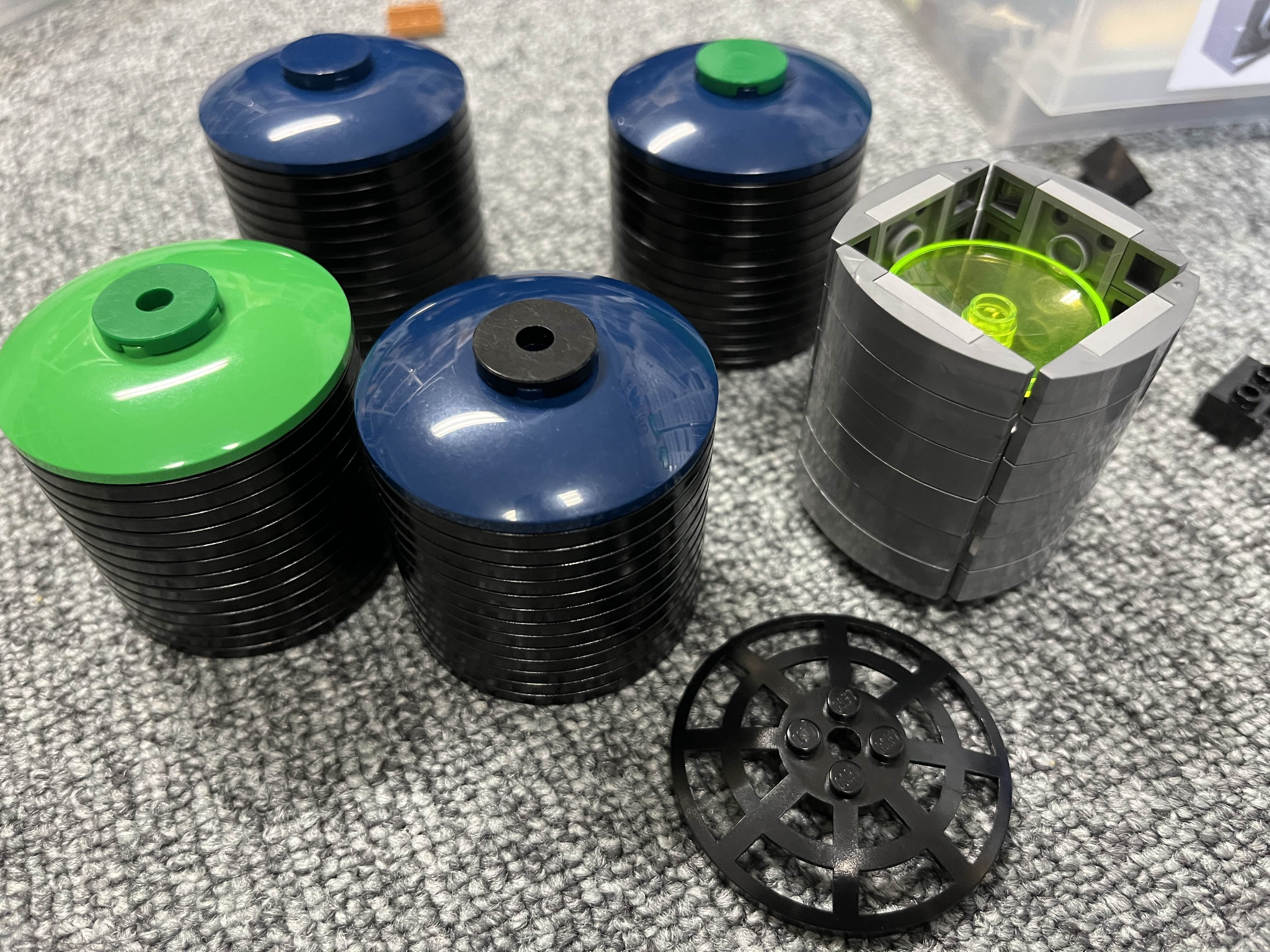

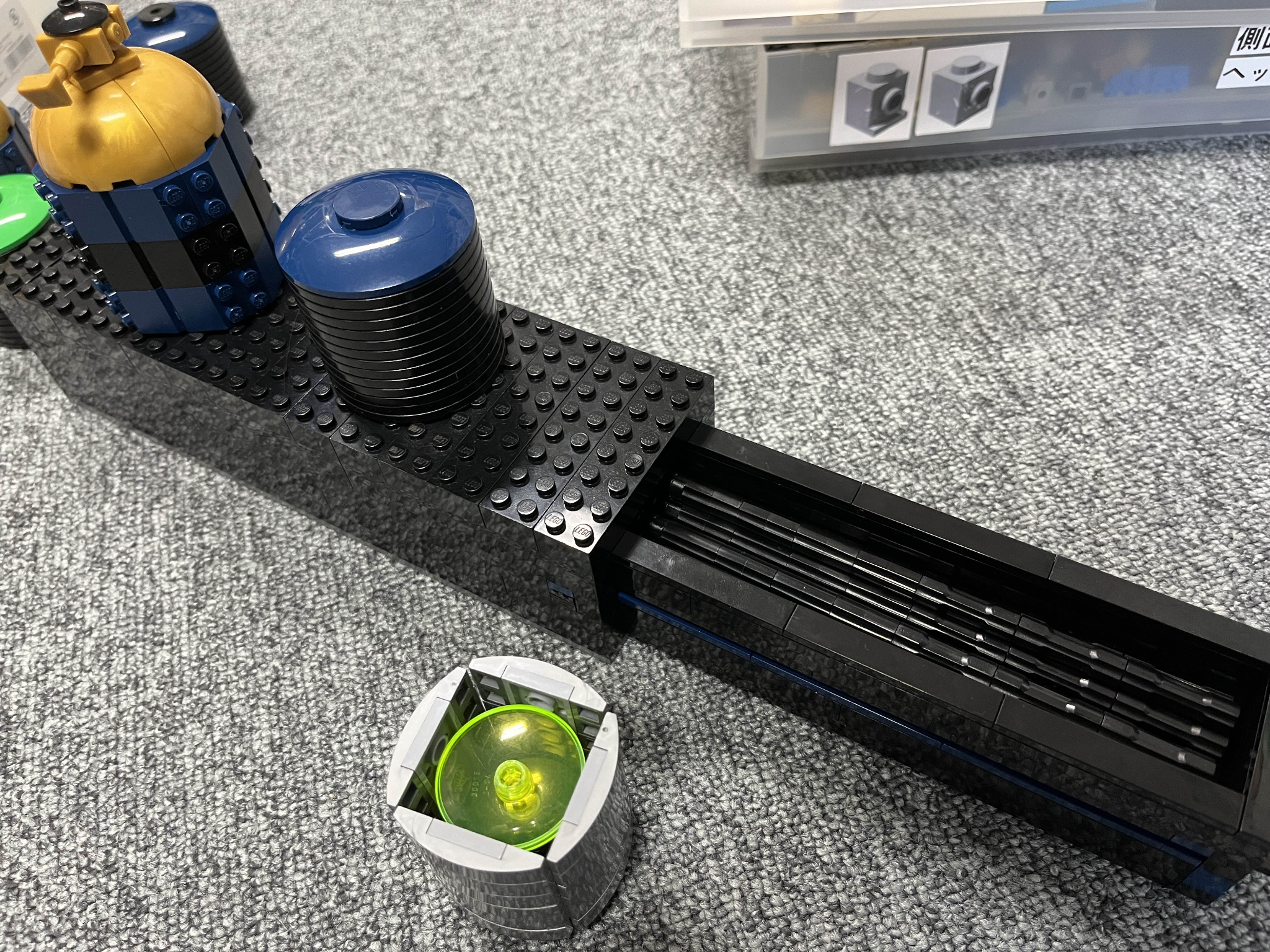

皿

限られたパーツでできるだけたくさんの皿を作るために、いくつか設計図を用意し、特定のパーツの不足が起きないようにしました。

また、本物の回転ずしのようにいくつか種類を用意しました。

(紺色の皿は高級感がありますね!)

④サイドメニュー

回転ずしには当然サイドメニューが欠かせません!

というわけで、ケーキなどを作りました。

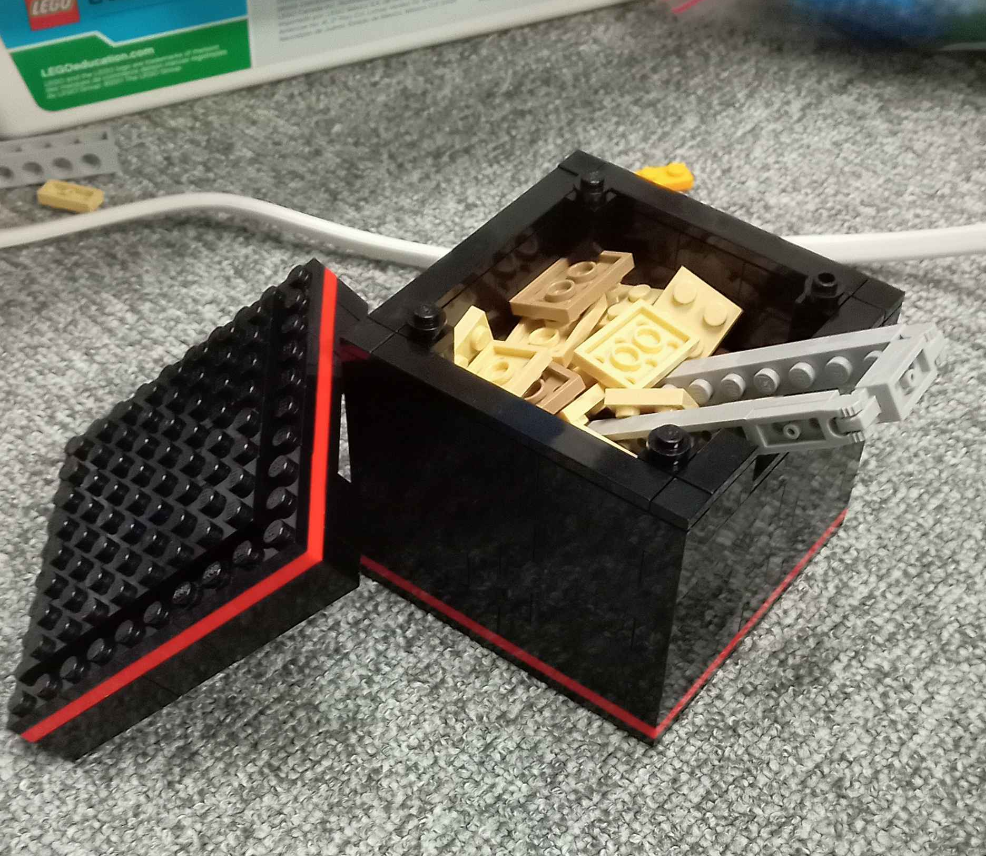

⑤席にある備品

没入感のある作品にするために、回転ずしの各席においてある箸箱、ガリ入れ、湯呑といったものもレゴで作りました!

箸箱やガリ入れはもちろん蓋を開けることができます。

特にこだわったのは、お湯が出てくるアレ!

湯呑を押し当てる部分を実際にプッシュできるようにするため、バネを内蔵したパーツが仕込まれています。

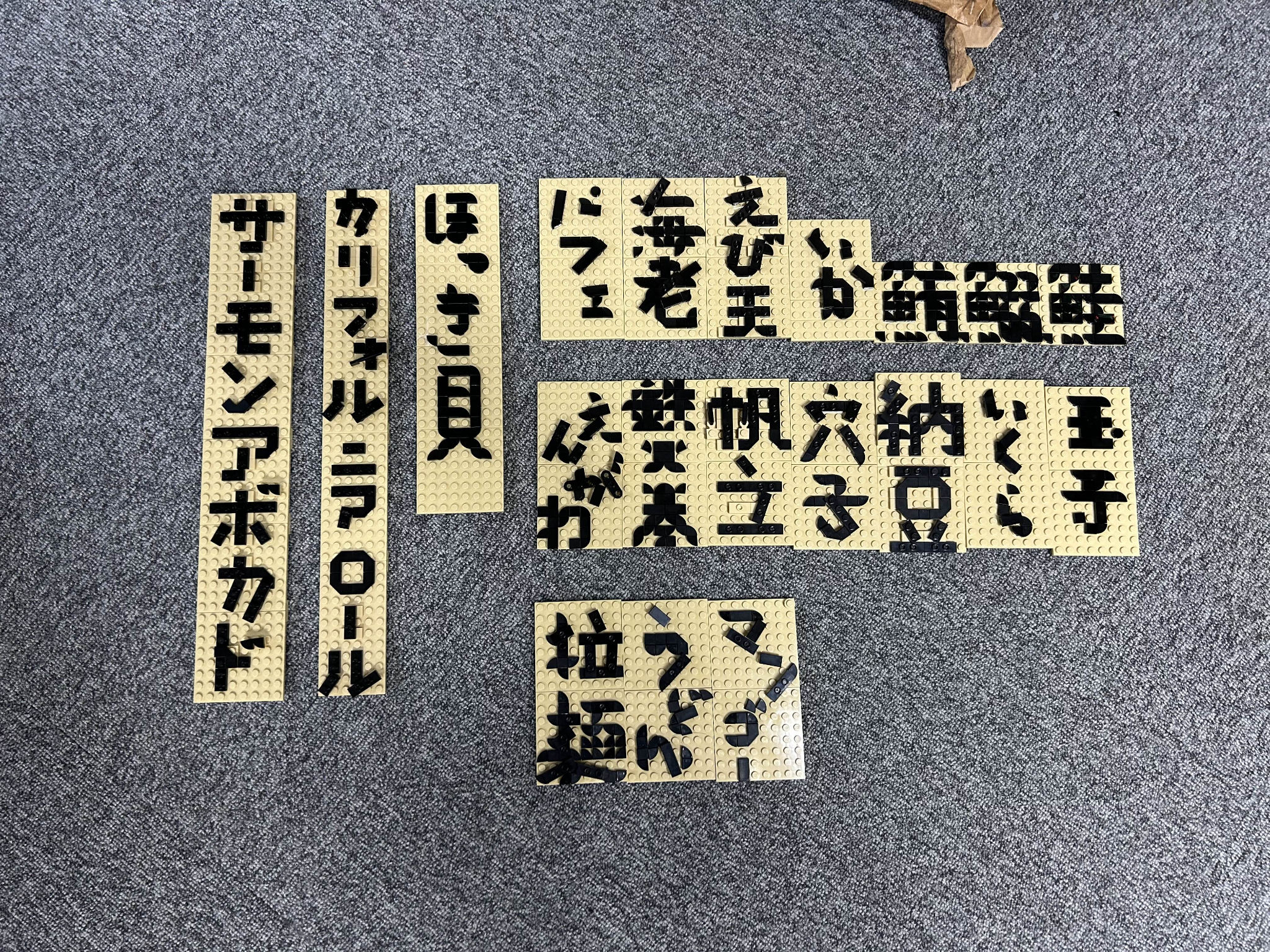

⑥看板/メニュー表

黒のプレートやタイルを駆使して、たくさんのメニューを作りました!

さらには、とってもかわいい寿司のドット絵も!!

看板は、あの寿司チェーン風に仕上げています。

さて、このようにして各班が制作した合作は学祭でどのように展示されたのか!?

後編「当日編」に続きます!